動脈硬化症とは

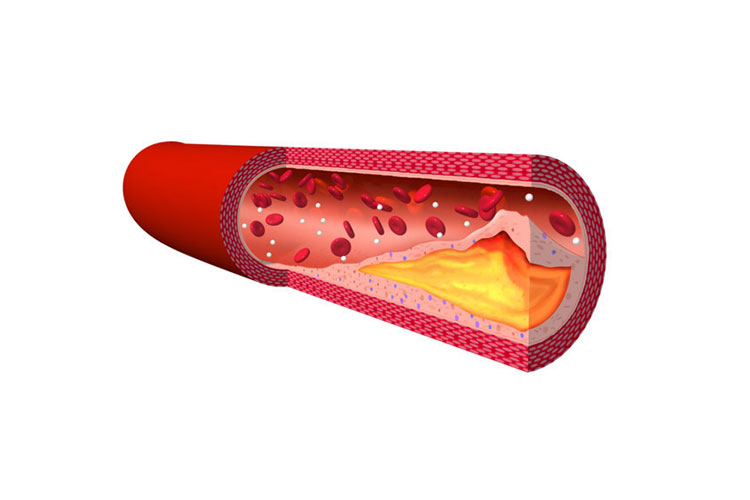

動脈は心臓から送り出された血液を全身に運ぶための血管で、動脈を通じて酸素や栄養を含む血液は末梢まで行き渡るようになります。元々、動脈は弾力に富んでいて、血管内部も血液が流れやすいなめらかな状態になっています。しかし加齢や生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 等)の影響等によって、動脈が損傷を受け続ける状態になると、弾力性が失われて血管そのものが厚くなり、血管内部が脆弱になります。このような状態を動脈硬化と言い、さらに治療がされていないあるいは不十分な治療が続くと血管が狭窄あるいは閉塞し、結果として虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、脳血管障害(脳梗塞 等)、大動脈瘤など重篤な疾患を併発するリスクが高くなります。

閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症とは

50歳代以上の男性で、特に喫煙者に多い疾患です。糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病や喫煙などが動脈硬化を引き起こし、主に下肢の末梢血管が障害され血行不良が起きることで様々な症状がみられます。

症状は病状の進行程度によって変わり、軽度の場合は足先に触れると冷たい、足の血管の脈が弱々しく感じるといったことがみられます。ある程度進行すると間歇性跛行が現れます。これはしばらく歩き続けると足(主にふくらはぎ 等)に痛みが出て歩けなくなりますが、休みをとれば痛みも治まるようになります。しかし再度歩き続けるとまた痛みが出るようになります。さらに状態が悪化すると、安静時であっても足に痛みが出ます。それでも放置が続けば、足先の傷が治りにくい、足に潰瘍や壊死が出現し下肢切断などの重篤な症状に陥ることもあります。

診断には、触診で足の脈を確かめる以外にABI(足関節上腕血圧比)と呼ばれる検査を行います。これは足先の血圧と上腕の血圧を比較し、足先がどの程度まで低くなっているかを調べます。ABIの数値が0.9未満の場合、閉塞性動脈硬化症の可能性が高いとされます。さらに確定診断として超音波検査、造影CT検査、カテーテルによる下肢血管造影検査などが行われます。

治療について

軽度な状態や間歇性跛行の状態であれば、生活習慣の改善も大切です。喫煙をされる方は禁煙、お酒を飲む方は節酒、食事は栄養バランスのとれた内容にしていきます。生活習慣病に罹患されている方は、食事面は医師の指示に従ってください。また運動を行うことは血流が改善することにもつながるため、運動療法も重要です。内容に関しては、足に痛みが出ない程度で、運動強度はやや息が上がるくらいの有酸素運動(ウォーキング、軽度なジョギング、自転車 等)を1日30分以上が目安です。また薬物療法として、血液が固まりにくくする抗血小板薬などを処方することもあります。

詰まっている血管を解消させる必要があれば血行再建術として、入院での経皮的血管形成術、バイパス手術などが選択されます。

大動脈瘤

大動脈瘤とは

心臓から送られる血液は、大動脈と呼ばれる血管を通って全身へと送られます。この太い血管の内壁に発生したこぶ状のものを大動脈瘤と言います。発生する部位によって、胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤と呼ばれます。

発生の原因で最も多いとされているのが、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症 等)をきっかけとした動脈硬化によるものです。そのほかにも遺伝性や喫煙、飲酒、ストレス等の生活習慣や環境などが原因となることもあります。

動脈瘤は部位に関係なく多くは無症状です。瘤が大きくなっていくと、胸部大動脈瘤では、声がかれる(嗄声)、瘤が食道を圧迫すれば嚥下困難がみられるほか、胸背部に痛みが出ることがあります。腹部大動脈瘤では、拍動している腫瘤を腹部で触れるようになります。このほか腹痛や腰痛などが現れることがあります。

大動脈瘤が疑われる場合、胸部大動脈瘤では胸部X線撮影、腹部大動脈瘤では腹部超音波検査(腹部エコー)が行われます。また胸部・腹部大動脈瘤ともに(造影)CT検査が確定診断や病型の把握に用いられます。

治療について

大動脈瘤が手術の必要な大きさや形でない場合は、内科的治療が中心となります。内容としては、生活習慣の改善(減塩などの食事療法、禁煙等)です。血圧のコントロールが非常に重要であり、高血圧を合併する場合は降圧薬による薬物治療を行います。

大動脈瘤は破裂すると致命的であり、大動脈瘤の直径がおよそ5cm以上あるいは瘤が急激に拡大しているという場合は、破裂を防ぐために外科的治療が行われます。手術方法としては、人工血管置換術、ステントグラフト内挿術があります。